Mindfulness in un libro per bambini e genitori

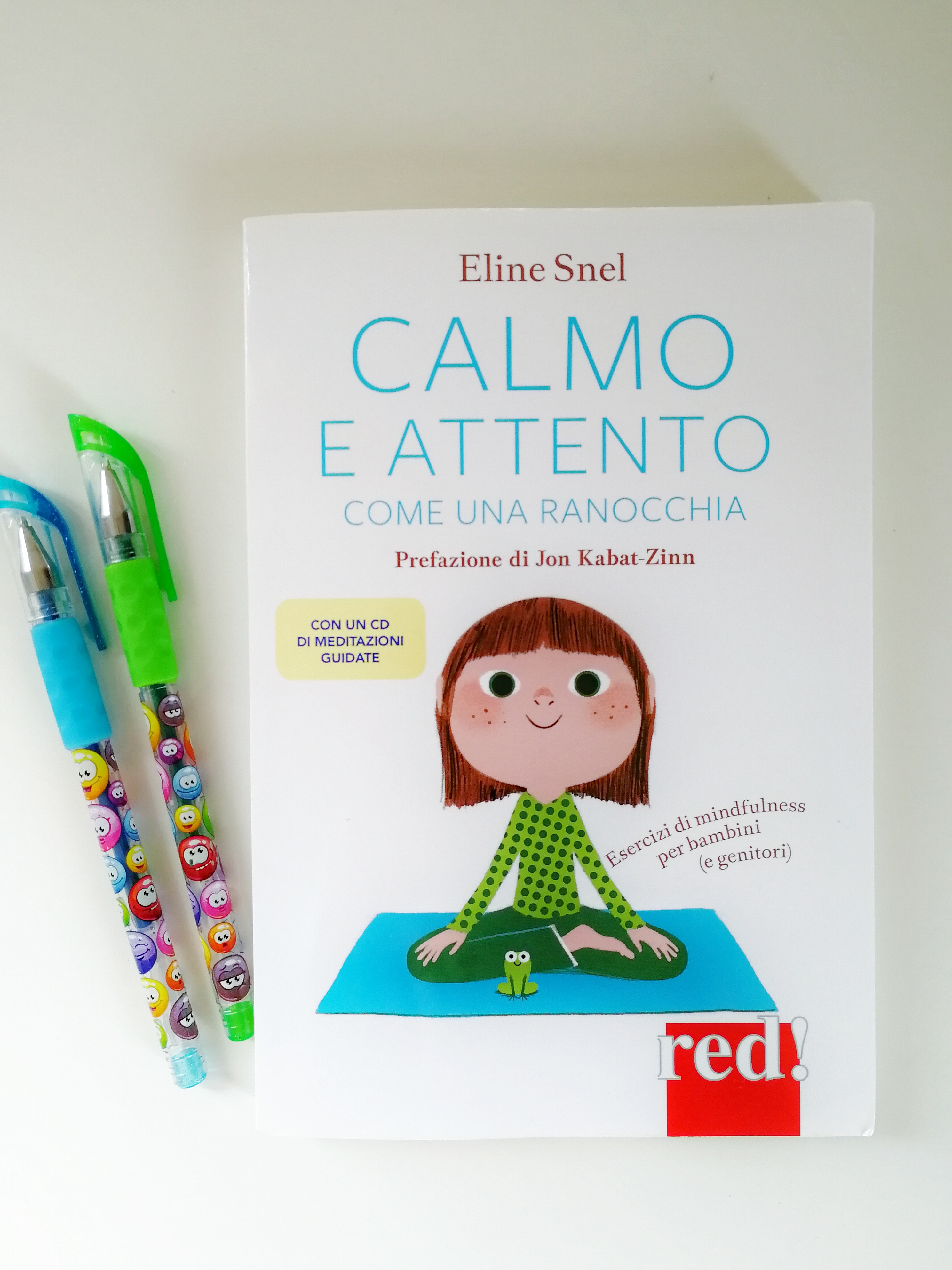

Tra i libri sulla mindfulness Calmo e attento come una ranocchia, scritto da Eline Snel, mi ha subito colpito per la sua copertina che ha un’immagine graziosa e divertente, dai colori tenui e le linee tondeggianti.

I brevi capitoli presentano il giusto equilibrio tra parole e disegni. Le pagine scorrono veloci in un linguaggio semplice e mai ridondante. Ogni frase nella sua essenzialità contiene informazioni utili senza appesantire la lettura.

L’argomento trattato è la mindfulness, ossia la meditazione, a portata di bambino. Gli esercizi, contenuti nel cd in dotazione col libro, partono dai 5 anni in su e sulla parte interna della copertina è indicata l’età adatta ad ogni esercizio.

Io lavoro con gli adulti ma ho deciso di comprare questo libro, che in fondo è dedicato anche ai genitori, perchè ero curiosa di leggere come l’autrice proponesse la meditazione ai bambini. Mi sono ritrovata in alcuni suggerimenti dati e ho preso spunto per altri che ho trovato facili da utilizzare con la mia bambina (6 anni).

Io e la mia bambina abbiamo per esempio ascoltato la meditazione della piccola ranocchia (5-12 anni) e devo dire che è riuscita a seguire fino a pochi secondi prima della fine della registrazione. L’essere come una ranocchia che gonfia la pancia e osserva immobile quel che accade è una metafora che ogni tanto riprendiamo un po’ per scherzo e un po’ per davvero. Ci fa sorridere ma in effetti in quelle occasioni la mia bambina si ferma e respira usando il diaframma, per cui l’immagine della ranocchia le è risultata funzionale ad assumere una modalità mindfulness.

La frase che più mi è rimasta impressa è non ci sono pensieri, nella pancia, solo il respiro. Ed in effetti quando la mia bambina ha una reazione non controllata ed esagerata ad un pensiero o un’ emozione disturbante, tipo urlare o lanciare oggetti, di solito le chiedo di fermarsi e mandare l’aria nella pancia, aspettiamo qualche respiro e riprendiamo più calme a districare la situazione. L’attenzione al respiro che scende in pancia permette di ri-centrarsi lasciando perdere pensieri e emozioni che ci ingarbugliano e ci lascia la libertà di decidere cosa è opportuno fare o non fare.

Un’altra parte che ho molto apprezzato è stata quella dedicata alle immagini mentali sui desideri che abbiamo. Le immagini infatti aprono la strada al cambiamento. Potrebbe cambiare il nostro atteggiamento verso la situazione che viviamo o potrebbe cambiare la situazione. Di base è importante il fatto che qualcosa possa cambiare. Serve pazienza, fiducia e saper lasciare andare. Lasciare andare che le cose non vadano necessariamente come vogliamo ma che comunque possano cambiare.

Infine il capitolo sulla gentilezza è un riferimento a qualcosa che nei comportamenti umani, sia verso sé che gli altri, spesso manca ma che è fondamentale recuperare per porsi in una condizione di apertura, calma e benessere.

Consiglio il libro a tutti quei genitori che vogliono trasmettere al loro bambino piccoli e semplici comportamenti utili a gestire il proprio rapporto con le emozioni e i pensieri più o meno sgradevoli fin da subito.

Lo consiglio anche a chi non ha bambini perché penso che le cose più semplici in realtà siano le più solide ed efficaci, per cui fare gli esercizi proposti può essere molto utile a ogni età.